長期優良住宅とは「長く住まうための選択肢」

長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、国から「長く良好な状態で住み続けられる」と認定を受けた住宅です。

耐震性や省エネルギー性能など、複数の基準を満たした高品質な住宅であり、長期にわたり安心と快適を享受できる点が特徴です。

国は長期優良住宅をはじめとする省エネ住宅の普及を目指し、様々な優遇制度を設けています。長期優良住宅の認定基準や申請の流れなど、基本的な情報について解説しましょう。

長期優良住宅制度ができた背景

長期優良住宅の制度は、日本の住宅の使用期間を延ばすことを目的に創設されました。

国土交通省によると日本の住宅の平均利用期間は約30年で、イギリス(77年)、アメリカ(55年)と比較して短命です。この背景には、戦後の住宅不足を補うために量産された、質より量重視の住宅政策が影響しています。

この状況を改善し、良質な住宅を長期間活用する「ストック型社会」への転換を目指して、2009年に長期優良住宅制度が創設されました。

長期優良住宅の認定を受けるメリット

長期優良住宅として認定を受けると、所得税や固定資産税の減税、登録免許税の軽減、不動産取得税の控除額の増額といった税制面での優遇措置が用意されています。

その他、地震保険料の割引や住宅ローン金利の引き下げなど、経済的なメリットを得られるでしょう。

長期優良住宅の認定基準

長期優良住宅の認定基準は、国土交通省が定めた技術基準への適合が必須です。

新築戸建て住宅では、構造躯体の耐久性、維持管理の容易さ、住戸面積、省エネルギー性能といった計8項目が審査対象となります。

これらの基準は、住宅の長寿命化と居住者の安全性を両立させるために、包括的な要件として設けられています。

<長期優良住宅の認定基準(新築一戸建て)>

| 性能項目 |

認定基準 |

| 劣化対策 |

劣化対策等級3かつ構造の種類に応じた基準(木造の場合は床下・小屋裏の点検口設置など) |

耐震性(階数が2以下の木造建築物等で

癖量計算による場合) |

住宅の構造などによって耐震等級1~3(倒壊等防止)または免震建築物 |

| 省エネルギー性 |

断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上 |

維持管理・

更新の容易性 |

維持管理対策等級3(専用配管) |

| 住戸面積 |

75㎡以上(少なくとも1の階の床面積が40㎡以上) |

| 居住環境 |

地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図ること |

| 災害配慮 |

災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じること |

| 維持保全計画 |

住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給水・排水設備について、仕様と点検項目・時期を設定した計画の策定 |

長期優良住宅認定までのステップ

長期優良住宅の認定を受けるためには、まず性能評価機関から確認書等を受け取り、その後、管轄の行政庁へ認定申請を行います。手続きは、住宅メーカーや工務店などの施工事業者が代行可能です。

国土交通省の資料を元に、認定までの流れを具体的に紹介しましょう。

<長期優良住宅 認定手続きの流れ>

1. 登録住宅性能評価機関へ「長期使用構造等であるかの確認」の申請

2. 確認書の交付を受ける

3. 所管行政庁へ認定申請書と必要書類を提出

4. 審査・認定

5. 認定通知書の交付

6. 着工

|

認定手続きに必要な書類

評価機関への申請時と行政庁への申請時で、それぞれ必要となる書類は異なります。これらの書類は、ほとんどの場合、施工事業者を通じて準備可能です。

<長期優良住宅の認定申請の必要書類>

| 登録住宅性能評価機関への確認申請時 |

所管行政庁への認定申請時 |

・確認申請書(または設計住宅性能評価申請書)

・設計内容説明書

・各種図面・計算書等

|

・認定申請書

・確認書

・各種図面

・その他必要な書類(所管行政庁が認める図書)

|

長期優良住宅建築で利用できる補助金制度

長期優良住宅を建築する場合、返済不要の補助金制度を利用できる可能性があります。

主にふたつの制度が存在し、住宅事業者を通じて申請手続きが行われます。信頼できる住宅事業者選びが、円滑な手続きの鍵を握るでしょう。

子育てグリーン住宅支援事業

2050年のカーボンニュートラル実現を目指し、子育てグリーン住宅支援事業が創設されました。長期優良住宅の認定を受けた住宅であれば、子育て世帯等(18歳未満の子どもがいる世帯、または夫婦いずれかが39歳以下の世帯)が補助金給付の対象です。

子育てグリーン住宅支援事業の補助金額

| 対象住宅 |

対象世帯 |

補助額 |

| GX志向型住宅 |

すべての世帯 |

160万円/戸 |

| 長期優良住宅 |

子育て世帯等 |

80万円/戸

(立て替えの場合100万円/戸) |

| ZEH水準住宅 |

子育て世帯等 |

40万円/戸

(立て替えの場合60万円/戸) |

GX志向型住宅の基準を満たす場合

GX志向型住宅の基準をクリアすると、子育て世帯等に限らず、最高額である160万円の補助金を受け取ることが可能です。条件は、以下のすべてに該当する必要があります。

<GX志向型住宅の要件>

・断熱等性能等級6以上

・一次エネルギー消費量(再エネ除く)の削減率35%以上

・再エネ含む一次エネルギー消費量の削減率100%以上

(※地域によって75%以上または要件なしの場合あり)

・高度エネルギーマネジメントシステムによる制御

|

ZEH支援事業

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)支援事業は、省エネルギー性能に秀でた住宅の普及を促すための補助金制度です。

子育てグリーン住宅支援事業の対象となる子育て世帯等に該当せず、GX志向型住宅の要件を満たすことが難しい場合でも、ZEH支援事業の条件を満たせば補助金給付の対象となります。ただし、両制度の併用はできないため注意が必要です。

ZEHにはZEHとZEH+の二区分が存在し、それぞれ要求される省エネ性能と補助金額が異なります。環境省が2025年度の概算要求で提示した基本的な補助金額は、次の通りです。

<ZEH支援事業の補助金額>

・ZEH:1戸あたり55万円

・ZEH+:1戸あたり90万円

|

ZEH認定の基準

ZEHの主要な要件は以下の通りです。ZEH+で認定を受けるには、ZEHの基準に加え、より高性能な設備(断熱等級6以上、再生可能エネルギー対応設備など)の導入が必須です。

<ZEHの主な要件>

・断熱等級5以上

・一次エネルギー消費量等級6以上

・太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入

|

長期優良住宅で得られる税制上の優遇とメリット

長期優良住宅を建築または購入する際には、通常の住宅に比べて多様な税制優遇措置が適用されます。

とくに、住宅ローン控除はその代表的な制度であり、多くの恩恵を受けられます。

住宅ローン控除について

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得した際、毎年のローン年末残高の一定割合を所得税と住民税から差し引く制度です。

長期優良住宅として認められた住宅は、省エネ基準適合住宅など、他の住宅よりも手厚い控除を受けることができます。

2025年に入居を開始する新築の長期優良住宅における借入限度額は、4,500万円であり、13年間にわたり年末ローン残高の0.7%が控除対象となります。

<2025年に入居する長期優良住宅(新築)の住宅ローン控除>

・借入限度額:4,500万円

・控除期間:13年間

・控除率:0.7%

|

住宅ローン控除の適用条件

住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず、取得する住宅が自己所有であり、かつ主として居住用であることが求められます。また、住宅の引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居を完了させる必要があるのです。

住宅の床面積は50㎡以上である必要があり、住宅ローンの返済期間は10年以上に設定しなければなりません。加えて、合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。

<住宅ローン控除を受けるための条件>

・自己所有かつ主として居住用の住宅

・住宅の引渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に入居

・床面積が50㎡以上

・住宅ローンの返済期間が10年以上

・合計所得金額が2,000万円以下

|

住宅ローン控除額のシミュレーション

具体的に住宅ローン控除額を計算してみましょう。

例えば、2025年に新築の長期優良住宅に入居し、年末時点の住宅ローン残高が4,000万円であるケースを想定します。また、2025年の所得税が12万円、住民税が20万円とします。控除額は、4,000万円に0.7%を乗じた28万円となります。

この場合、所得税の12万円は全額控除され、残りの16万円は翌年の住民税から控除対象です。ただし、住民税からの控除上限は9.75万円であるため、控除額合計は21.75万円となり、全額控除はできません。

| 控除額 = 4,000万円 × 0.7% = 28万円 |

登録免許税・不動産取得税・固定資産税が軽減

家を新築すると、登録免許税や不動産取得税、固定資産税といったさまざまな税金がかかります。長期優良住宅の場合、これらの税の優遇を受けられ、初期費用と維持費の軽減が可能なのです。

<長期優良住宅の不動産取得関連の税制優遇>

| 税の種類 |

長期優良住宅 |

一般住宅 |

期限 |

| 不動産取得税(控除額) |

1,300万円 |

1,200万円 |

2026年3月31日までに新築 |

| 登録免許税(所有権保存登記) |

0.1% |

0.15% |

2027年3月31日までに取得 |

| 登録免許税(所有権移転登記) |

0.2%(戸建て) |

0.3% |

2027年3月31日までに取得 |

| 固定資産税(1/2減額期間) |

5年間(戸建て) |

3年間(戸建て) |

2026年3月31日までに新築 |

不動産取得税の軽減措置

不動産取得税においては、課税標準額、すなわち不動産の評価額から1,300万円が控除されます。一般的な住宅の場合は1,200万円であるため、長期優良住宅の控除額は一般住宅よりも大きいです。不動産取得税の軽減措置は2026年3月31日までに新築された住宅が対象となります。

登録免許税の軽減措置

登録免許税に関しては、所有権保存登記の税率が0.1%まで軽減されます。通常、一般住宅では0.15%の税率が適用されます。所有権移転登記に関しても、長期優良住宅では戸建ての場合0.2%に税率が軽減されます。通常、一般住宅では0.3%の税率が適用されます。登録免許税の軽減措置は2027年3月31日までに住宅を取得した場合に適用されます。課税標準は固定資産税評価額です。

固定資産税の軽減措置

固定資産税においては、戸建ての場合、新築後5年間税額が半額になります。一般住宅の場合、軽減期間は3年間です。固定資産税の軽減措置は2026年3月31日までに新築された住宅が対象になります。

投資型減税が利用可能

長期優良住宅の性能向上に投資した場合、所得税から控除を受けられる投資型減税という制度があります。控除対象となるのは、性能強化にかかった標準的な費用の一部です。

計算式は、「45,300円 × 延床面積の10%」で、控除上限額は65万円となります。ただし、住宅ローン減税との併用は認められていません。投資型減税が適用される期間は、2024年1月1日から2025年12月31日までに入居した場合です。

まだある!長期優良住宅建築で受けられるその他の優遇

長期優良住宅には、補助金や税制優遇以外にも、経済的負担を軽減する様々な優遇措置が用意されています。

フラット35Sの金利優遇

質の高い住宅を取得する際に、住宅金融支援機構のフラット35の借入金利を一定期間引き下げる制度がフラット35Sです。とくに、長期優良住宅はフラット35Sの「金利Aプラン」の対象となり、当初5年間は年0.5%の金利引き下げが適用されるのです。2025年4月以降も制度の継続が予定されています。さらに、フラット35S(金利Aプラン)と「維持保全型」を組み合わせると、金利優遇の幅を広げることが可能です。

フラット35には多様な金利引き下げメニューがあり、家族構成や住宅の維持管理状況に応じて組み合わせると、さらに有利な条件で住宅ローンを組むことが可能です。

長期優良住宅は借入額が大きくなり、長期の住宅ローンを利用するケースも多いと考えられます。固定金利のフラット35は、変動金利に比べて金利が高い点がデメリットですが、返済額が確定するため安心感を得られるでしょう。金利優遇の活用も視野に入れることをおすすめします。

地震保険料の割引

長期優良住宅には、地震保険料の割引制度が適用されます。

長期優良住宅の認定基準には「耐震性」が含まれており、地震保険の「耐震等級割引」または「免震建築物割引」のいずれかの条件を満たしているためです。

なお、割引を受けるためには、基準を満たしている証明書類を保険会社に提出する必要があります。

<地震保険の割引率>

・耐震等級2:30%割引

・耐震等級3:50%割引

・免震建築物:50%割引

|

住宅取得資金贈与税の非課税措置

住宅取得資金贈与税の非課税措置において、長期優良住宅は「質の高い住宅」として最大1,000万円までの非課税枠が適用されます。親や祖父母から住宅購入資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となる特例です。

一般住宅の非課税限度額が500万円であるのに対し、長期優良住宅は最大1,000万円までの非課税枠が適用となります。制度の適用期間は2026年12月31日までの贈与です。

長期優良住宅を建てる際の注意点

長期優良住宅は、長期にわたり快適に住み続けられる高性能住宅として注目されていますが、認定を受けるにあたってはいくつかの注意点が存在します。

工事着工前の申請が必須

長期優良住宅の認定を受けるためには、工事着工前に申請手続きを完了させる必要があります。着工後に申請を行っても受け付けられず、認定を受けられません。

スムーズにマイホーム取得計画を進めるため、住宅メーカーなどへの早めの相談が重要です。

申請費用について

長期優良住宅の認定を受ける際には、申請費用がかかります。個人で申請する場合、5万円から6万円程度の費用を見積もる必要があります。

住宅メーカーや工務店が代行する場合、10万円~30万円程度の代行手数料が必要になる点を考慮しましょう。

建築コストの増加

長期優良住宅は、一般住宅と比較して建築費用が高くなる傾向があります。高品質な材料の使用や、適切な設計に必要なコストが上乗せされるためです。

ただし、負担が増える分、各種優遇措置が用意されています。予算計画を立てる際には、追加コストを含めて検討することが重要です。

定期的な点検とメンテナンス

長期優良住宅には、維持保全計画に基づく定期的な点検が義務付けられています。維持保全期間は30年以上で、点検時期の間隔は10年以内と定められているのです。

適切な維持保全管理および記録の保存がなされていない場合、長期優良住宅の認定が取り消される可能性があるため、注意が必要です。

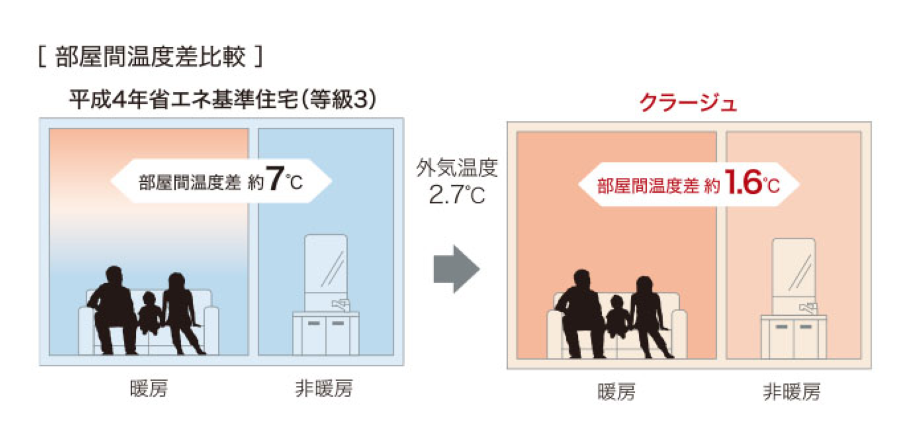

もう、家の寒さ暑さに

悩まされない

最高等級の断熱性能が、

あなたの暮らしを変える

「冬は暖かく、夏は涼しい家」

そんな当たり前のようでいて、なかなか実現できない住まいを、

アエラホームの「CLARGE(クラージュ)」は可能にしました。

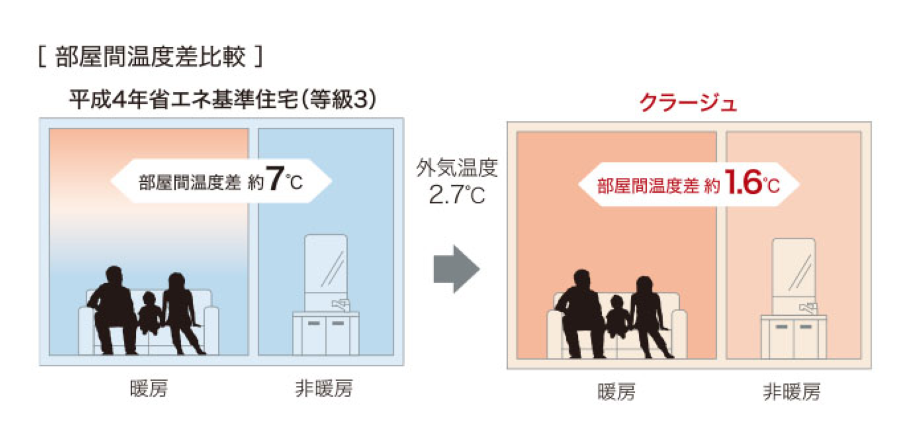

国が定める断熱基準の最高等級7に対応し、住宅性能評価7項目でも最高等級をクリア。これは、単に光熱費を抑えるというレベルを超え、一年中、家じゅうどこにいても快適な温度で過ごせることを意味します。

真冬の朝、布団から出ても寒さを感じないリビング。

夏の暑い日、エアコンの効いた部屋から効いていない部屋へ移動しても、温度差を感じることなく快適に過ごせる日々。

CLARGEは、そんな理想的な暮らしを、高い気密・断熱性能によって実現します。

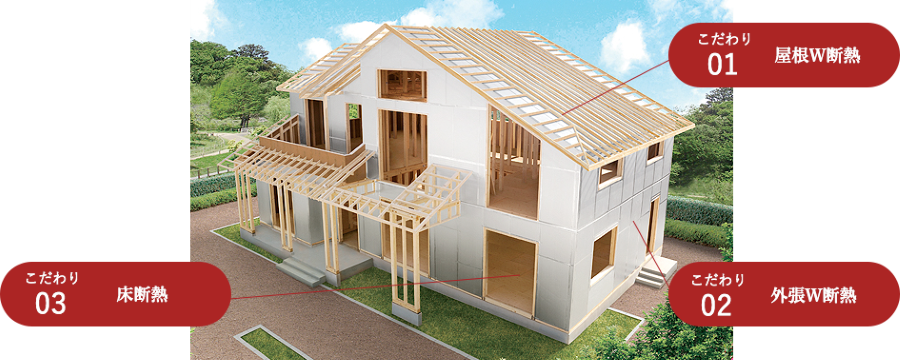

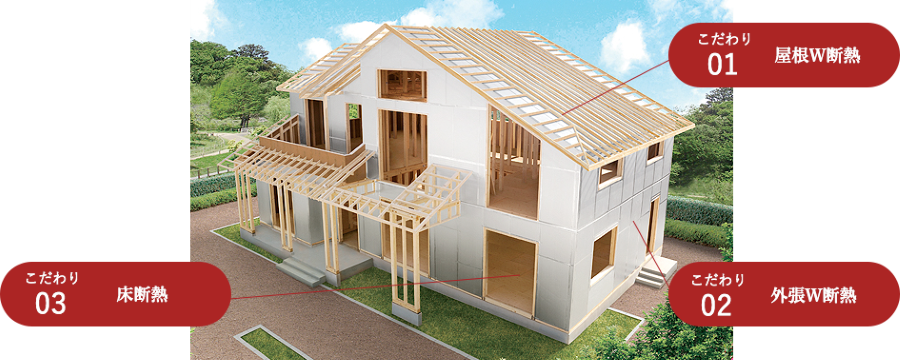

さらに、外張断熱工法により、建物全体をすっぽりと包み込み、徹底した気密処理を施すことで、外部の温度変化に左右されない、安定した住環境を可能に。

これは、アエラホーム独自の技術と経験の賜物であり、他では決して真似できない、最高水準の住まいづくりへのこだわりです。

しかし、CLARGEの魅力は、快適性だけではありません。

アエラストロング工法により、耐震性、耐久性にも優れ、世代を超えて住み継ぐことができる、真の「長期優良住宅」です。

シロアリやカビ、腐朽に強い檜の土台、強度1.5倍のエンジニアリングウッド、壁倍率4倍の耐力面材など、厳選された素材と技術が、家族の安全と安心を守ります。

「最高の住まいを、

より多くの方に届けたい」

アエラホームの想いが形になった

CLARGEは、

あなたの暮らしを、そして未来を、きっと豊かにしてくれるでしょう。

ぜひ一度、CLARGEの快適性を体感し、理想の住まいづくりを始めてみませんか?

長期優良住宅は未来の資産。信頼できるハウスメーカーの選択が重要

長期優良住宅は、長期にわたり快適な住環境を維持できる高性能な住宅であり、省エネルギー性能や税制優遇など、多くの利点があります。ただし、一般的な住宅に比べて設計や申請、施工に手間がかかるため、住宅メーカーとの連携が不可欠です。

さらに、長期優良住宅では、建築後の計画的な点検や維持管理が義務付けられています。メンテナンスを確実に実行するためにも、長期にわたるサポート体制が充実した、実績豊富な住宅メーカーの選択がより重要になってくるでしょう。

建築後も信頼できるパートナーとして付き合える住宅メーカーを選んで、住宅の長期的な価値を維持し、快適な住環境を長く守れる住まい造りを目指していきましょう。