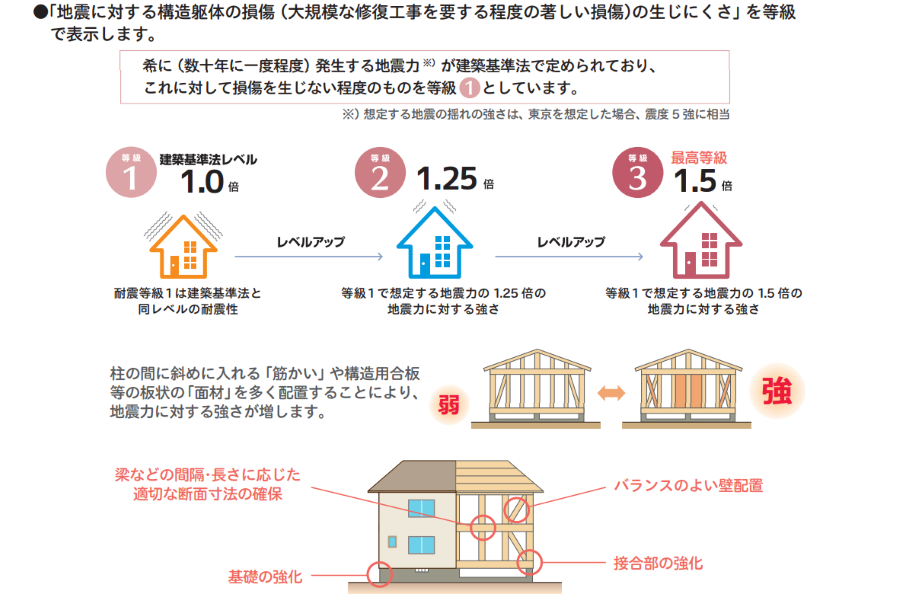

耐震等級とは?まず知っておきたい等級1・2・3の決定的違い

耐震等級は、住まいの強度を示す基準です。「等級1」から「等級3」まで設定されており、数字が大きいほど高水準の耐震性を示します。建物の倒壊を防ぎ、ご家族の安全と資産を守るため、設計段階から高い耐震性を確保しましょう。

耐震等級を定めている「品確法」と建築基準法の関係

建物の耐震性に関する法律には、「建築基準法」と「品確法」の2つがあります。建築基準法は最低限の基準を定める法律で、品確法はより高い安心を求める方の評価基準です。

<建築基準法と品確法の違い>

| 項目 |

特徴 |

| 建築基準法 |

・日本国内のすべての建物が守らなければならない最低限の安全基準を定めた法律

・建築基準法の基準が「耐震等級1」に相当 |

| 品確法 |

・より高い性能の住宅を評価するための制度

・住宅性能表示制度で「耐震等級2」「耐震等級3」が定められている

・建築基準法以上の安心を求める方向けの評価基準 |

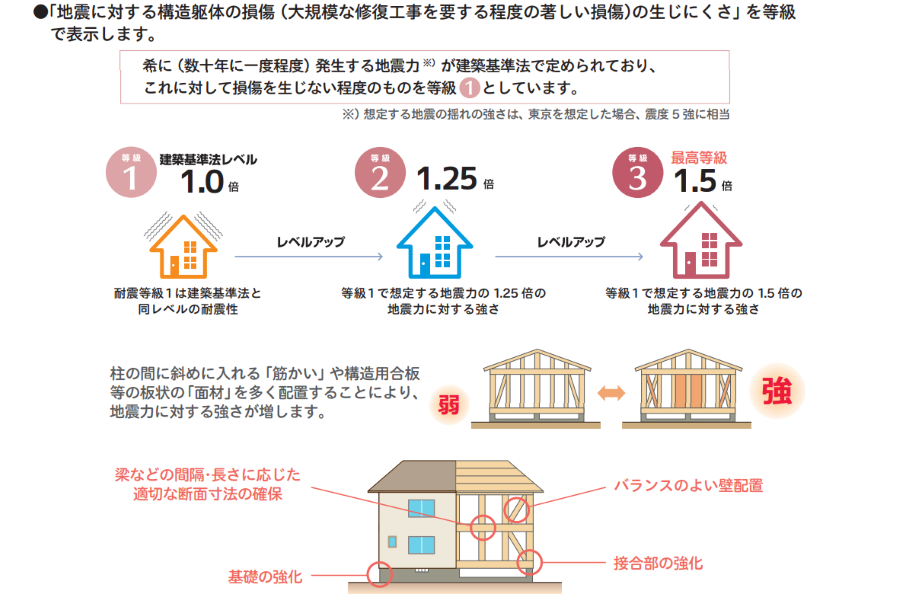

【図解】耐震等級1・2・3で強さはどれだけ違うのか

耐震等級1は、数百年に一度発生する大地震(震度6強〜7程度)に対し、倒壊や崩壊しない強度を持つ基準です。等級1は、建築基準法で定められた最低限の基準です。ただし、一度大きな揺れに耐えても、住み続けられるとは限らず、大規模な修繕が必要となるケースもあります。

耐震等級2は、等級1の1.25倍の強さです。学校や病院といった、災害時に避難所となる公共施設と同じレベルの強度を示します。

最も高いレベルが耐震等級3で、等級1の1.5倍の強度を誇ります。災害時に救助活動の拠点となる消防署や警察署と同等の基準で、万が一の際にも建物機能の維持を目指した耐震等級です。

<耐震等級(構造躯体の損傷防止)>

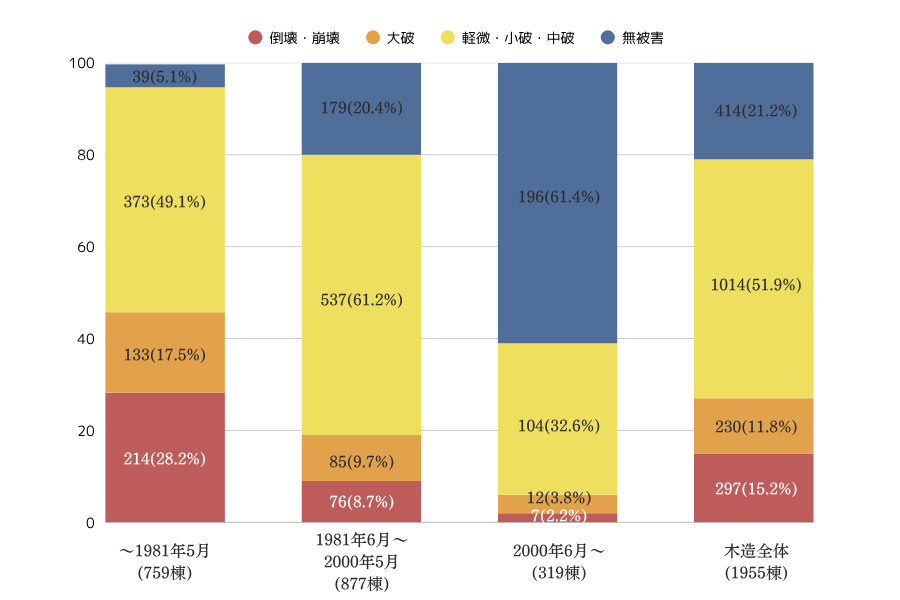

熊本地震の教訓「耐震等級3」と住宅の安全性

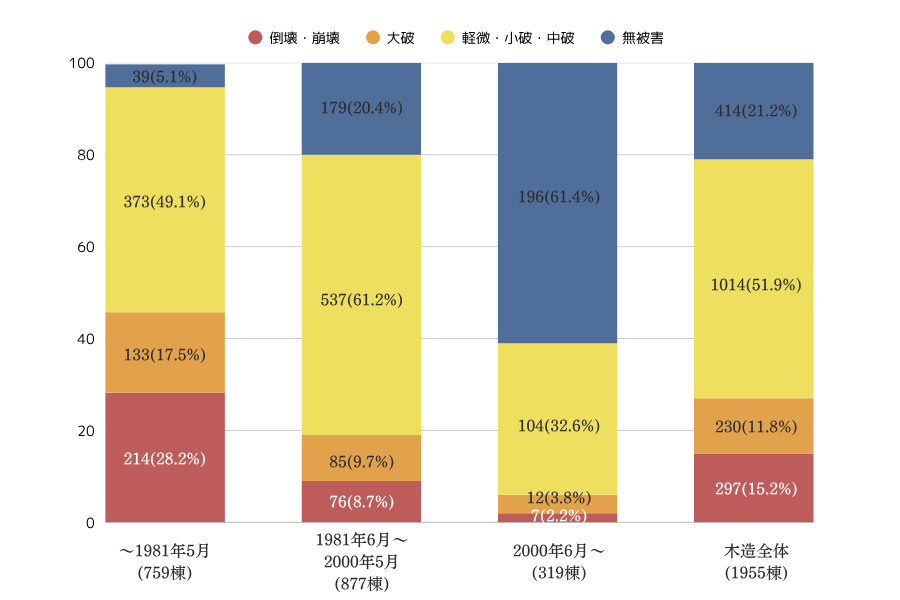

2016年に発生した熊本地震は、最大震度7の揺れが2度も観測されました。この繰り返す激震は、建物の耐震性能によって被害に明確な差が出る事実を浮き彫りにします。

<益城町の木造住宅の被害状況>

建築時期で見る被害の差

上のグラフは、震源地に近い益城町で行われた木造住宅の被害調査結果を、建てられた「時期別」に示しています。

グラフから、建築時期が新しいほど被害が少ない傾向が明確に読み取れます。

1981年5月以前(旧耐震基準) 「倒壊・崩壊」(28.2%)と「大破」(17.5%)を合わせた深刻な被害が、全体の約46%に達しました。

2000年6月以降(現行の建築基準) 「倒壊・崩壊」(2.2%)と「大破」(3.8%)の合計はわずか6%に抑えられ、「無被害」が61.4%を占めています。

「2000年基準」と「耐震等級3」

このグラフは、建築基準法の改正がいかに被害軽減に寄与してきたかを示しています。

ただし、注意すべきは、このグラフが「建築時期」で分類しており、「耐震等級」を直接示したデータではない点です。「2000年6月以降」に建てられた住宅すべてが、最高の耐震等級3を備えているわけではありません。

<建築時期・耐震基準別 木造住宅の倒壊・崩壊率(益城町)>

| カテゴリ |

総棟数 (棟) |

倒壊・崩壊棟数 (棟) |

倒壊・崩壊率 (%) |

旧耐震

(~1981年5月) |

759 |

214 |

28.2% |

新耐震

(1981年6月~

2000年5月) |

576 |

55 |

9.5% |

2000年基準

耐震等級1

(2000年6月~) |

319 |

12 |

3.8% |

2000年基準

耐震等級3

(2000年6月~) |

16 |

0 |

0.0% |

熊本地震の調査で注目すべきは、この「2000年6月以降」のカテゴリに含まれていた「耐震等級3」の住宅(16棟)の調査結果です。

それらの住宅は、2度の激震を経ても「無被害(14棟)」または「軽微な被害(2棟)」であり、倒壊・崩壊した住宅は一棟もありませんでした。

首都圏でも震度5強以上の地震リスクが指摘されています。建築基準法の最低ライン(耐震等級1)を満たすだけでなく、繰り返す揺れにも耐えうる「耐震等級3」を選択する重要性を、熊本地震の結果は強く示しています。

「耐震等級1でも十分」「等級3は意味ない」は本当?よくある疑問に専門家が回答

「耐震等級1で十分」「等級3は過剰」といった意見や、「耐震等級3相当」という表現の解釈は、多くの方が迷うポイントです。あわせて、「制震」や「免震」との構造的な違いを正しく知り、住まいの安全性を判断しましょう。

疑問1「建築基準法を守る耐震等級1でも十分では?」

建築基準法は、あくまで「最低限、人命を守る」目的で定められています。大きな地震が発生した際に、建物内にいる人が安全に避難できる時間を確保できるよう、すぐに倒壊しない設計が基準です。

「地震後も安心して住み続けられる」や「大切な資産としての価値を維持する」までは想定されていません。最初の大きな揺れに耐えたとしても、余震によって損傷が広がり、結果的に居住できなくなる可能性もあります。「耐震等級1で後悔した」との声が聞かれるのは、「住み続けられない」という事態を想定していなかったケースです。被災した際にご自宅での生活を続けられない場合、ご家族にとって大きな負担となるでしょう。

疑問2「耐震等級3はオーバースペックで意味がない?」

「耐震等級3はオーバースペック」という意見は、熊本地震の調査結果を正しく見れば誤解だと分かります。

確かに、先のグラフが示す通り「2000年6月以降」の住宅(多くは耐震等級1)でも約4割が何らかの被害を受けました。

しかし、注目すべきは益城町で特定された「耐震等級3」の住宅16棟の調査結果です。震度7の揺れを2度受けても、倒壊・大破はゼロ(無被害14棟・軽微な被害2棟)でした。

消防署などと同レベルの耐震等級3は、地震後も自宅で生活を続けられる可能性を高めます。避難所生活を避けられる安心を考えれば、決して「オーバースペック」ではない選択肢です。

「耐震等級3」と「耐震等級3相当」の大きな違い

ハウスメーカーの広告で「耐震等級3相当」という表現を見かけますが、「相当」という言葉には注意が必要です。「耐震等級3」は、国が定めた基準に基づき、第三者機関の審査・評価により認定され「住宅性能評価書」が発行されます。一方「耐震等級3相当」は、第三者機関による客観的な評価や証明書はありません。

住宅性能評価書の有無は、資産価値の証明や、後述する地震保険の割引を受ける際に、決定的な違いを生みます。

<耐震等級3と耐震等級3相当の違い>

| 比較項目 |

耐震等級3 |

耐震等級3相当 |

| 根拠 |

国が定めた「住宅性能表示制度」

に基づく正式な基準 |

各ハウスメーカーなどの

独自の基準や計算 |

| 評価する機関 |

国土交通大臣が登録した第三者評価機関 |

設計・建築するハウスメーカー自身 |

| 特徴 |

・公的な証明書がある

・地震保険料の大幅な割引(最大50%)、

住宅ローンの金利優遇を受けられる

・建物の資産価値を証明できる

・申請や審査のための費用と時間がかかる |

・公的な証明書はない

・建築コストを抑えられる場合がある

・地震保険の割引は適用されない

・「相当」の計算根拠が不明な場合がある |

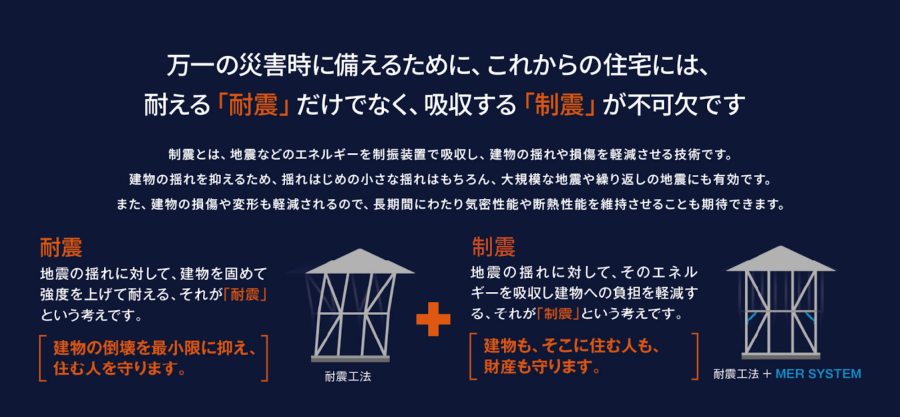

「耐震」「制震」「免震」それぞれの役割と最適な組み合わせ

地震対策の技術には「耐震」「制震」「免震」の3つの考え方があり、それぞれ地震へのアプローチが異なります。基本となる「耐震」で建物の基本性能を高め、「制震」と組み合わせる手法により、繰り返し発生する地震にも強い、より安心な住まいが実現できます。

<耐震・制震・免震の比較>

| 地震対策の技術 |

特徴 |

| 耐震 |

・地震の揺れに「耐える」技術。

・柱や梁、壁などの構造体を頑丈にして、

建物の倒壊や崩壊を防止。

・建物を固く、強くし、地震力に抵抗。

・地震対策の基本となる重要な設計思想。 |

| 制震 |

・地震の揺れを「制御し、吸収する」技術。

・ダンパーなどの装置が地震のエネルギーを熱などに変換して吸収し、建物の変形や揺れを抑制。

・本震や余震による構造体へのダメージ蓄積を軽減。

・耐震構造の弱点を補い、建物の長寿命化に貢献。 |

| 免震 |

・地震の揺れを「受け流す・伝えない」技術。

・建物と地面の間に特殊な装置を設置し、地面の揺れを直接建物に伝達させない。

・建物自体が揺れにくくなるため、構造体の損傷を防ぐだけでなく、家具の転倒や室内の被害も抑制。

・揺れを抑える効果は高い反面、コストが高額で、地盤の制約など導入のハードルも高い。 |

耐震等級3の家を建てる具体的なメリットと注意点

耐震等級3の住宅は、ご家族の安全を守るだけでなく、地震保険料の割引や住宅ローン金利の優遇といったメリットももたらします。資産価値の維持にもつながる一方で、コストや間取りに関する注意点もあるため、双方を理解した上での判断が、後悔しない選択につながるのです。

メリット1【お金】地震保険料が最大50%割引に

耐震等級3の住宅には、地震保険料の割引制度において、最も高い割引率が適用されます。地震保険は火災保険とセットでの加入が一般的で、長く住み続ける想定をすると、保険料の差は、家計に大きく影響するでしょう。

住宅の建築時にかかる初期コストは増えますが、地震保険料割引によって、長期的に見れば費用を回収できる場合もあります。割引適用を受けるためには「住宅性能評価書」が必要です。

<耐震等級別の地震保険料の割引率>

・耐震等級3:50%

・耐震等級2:30%

・耐震等級1:10%

|

メリット2【お金】住宅ローンの金利が優遇される

住宅ローンを利用する際にも、耐震等級3の住宅は有利に働きます。たとえば、住宅金融支援機構が提供する【フラット35】の金利優遇制度【フラット35】S。 借入額によっては、金利が少し下がるだけでも、総返済額に数十万円単位の違いが生まれます。

<シミュレーション結果>

| 項目 |

通常のローン

(金利 年1.89%) |

金利優遇を利用

(当初5年 年1.39%) |

月々の返済額

(当初5年間) |

114,196円 |

105,958円

(月々 -8,238円お得) |

月々の返済額

(6年目以降) |

114,196円 |

113,838円 |

| 総返済額 |

約4,796万円 |

約4,700万円 |

| 総返済額の差額 |

約96万円 |

メリット3【安心】資産価値の維持と災害後の生活再建

万が一、大きな地震に見舞われても、耐震等級3の住宅は軽微な損傷で済む期待が持て、修繕費用を抑えられます。将来売却する際にも、客観的な性能証明である「住宅性能評価書」があると、資産価値が高く評価されやすくなるでしょう。

何より、被災後も避難所へ行かずに、住み慣れた我が家で生活を続けられる安心感は、お金には代えられないメリットです。

注意点・デメリットは?コスト増と間取りの制約

経験豊富な設計士であれば、構造計算の工夫によって、高い安全性と開放的な空間デザインの両立も可能です。

<耐震等級3の家を建てる注意点やデメリット>

| 項目 |

詳細 |

建築コスト

が増加する |

性能を高める部材の追加や、より詳細な設計が必要になるため、30坪程度の住宅で数十万円ほどの追加費用がかかる場合があります。 |

間取りに制約

が生じる |

耐震性の確保には、建物を支える耐力壁や柱をバランス良く配置する必要があるため、壁の少ない開放的な空間や大きな吹き抜けを採用しづらい場合があります。 |

2026年以降のトレンド予測。これからの家づくりと耐震性能

2025年の法改正や近年の地震の教訓から、住宅の耐震性能はこれからますます注目されていくでしょう。社会の変化を見据え、将来のスタンダードとなる「ZEH(ゼッチ)」や「レジリエンス住宅」といった、数十年先もご家族が安心して暮らせる家づくりのトレンドを紹介します。

2025年省エネ義務化の次にくるのは「耐震性の強化」

2025年4月から、原則としてすべての新築住宅に省エネ基準への適合が義務化されました。これにより、住宅の基本性能への関心は一層高まっています。2026年以降、住宅業界の大きなテーマとして予測されるのが「耐震性能の強化」です。一部の木造住宅で簡略化が認められていた構造審査の厳格化(4号特例の見直し)も始まりました。今後はより詳細な許容応力度計算が標準となっていく見通しです。 現在の最高等級も、次世代の標準となるでしょう。未来の基準を先取りした家は、これから何十年も続く安心へとつながります。

能登半島地震から学ぶ「耐震等級」の新たな課題

2024年1月に発生した能登半島地震では、旧耐震基準で建てられた建物の倒壊が、被害を大きくした一因として改めて浮き彫りになりました。1981年以降の「新耐震基準」で建てられた住宅にも被害が見られたため、既存住宅の耐震化だけでなく、新築住宅に対してより高い安全性を求める社会的な意識が強まっています。 地震はいつ、どこで起こるか分かりません。災害の経験を経て、住宅の耐震性能は、単なる選択肢ではなく、ご家族の命を守る必須条件との認識が、今後ますます定着していくでしょう。

ZEHの普及と「レジリエンス住宅」という考え方

近年、エネルギー消費を実質ゼロにする「ZEH(ゼッチ)」の普及が進んでいます。これからの家づくりでは、省エネ性能に加え「レジリエンス」の思想が注目されています。レジリエンスとは、災害など不測の事態が起きても、生活を維持できる「回復力」や「強靭さ」を意味する言葉です。 レジリエンス住宅に欠かせないのが、地震に耐える高い耐震性能です。太陽光発電や蓄電池などを活用すれば、地震による停電時にも電気を使い、普段に近い生活を送れます。高い耐震性能とエネルギーの自給自足を兼ね備えた住まいこそ、ご家族に本当の安心をもたらすのです。

信頼できるハウスメーカーと、家族を守る家づくりを

家づくりで「耐震性」を重視するのは当たり前の時代になりました。

ご家族の命と資産を守るため、最後に確認すべき重要なポイントを解説しましょう。

建物だけでなく「地盤」と「土地のリスク」も確認を

どんなに頑丈な家も、支える基礎や地盤が弱ければ性能を発揮できません。計画時には必ず「地盤調査報告書」の内容を確認しましょう。お住まいになる地域のハザードマップと照らし合わせ、土地のリスクを把握しておくと、将来の安心につながります。

我が家の耐震等級の調べ方・確認方法

ご自宅の耐震等級を正確に知る、最も確実な方法は「住宅性能評価書」の確認です。住宅性能評価書は、国が定めた客観的な基準で性能が評価されている公的な証明となります。

<耐震等級の調べ方・確認方法>

| ケース |

確認方法 |

新築住宅(注文住宅)

を建てる場合 |

ハウスメーカーに「住宅性能評価書」の発行を依頼します。設計段階で、希望する耐震等級を明確に伝えるとスムーズです。 |

建売住宅・中古住宅

を検討する場合 |

不動産会社に「住宅性能評価書」の有無を確認。口頭での説明だけでなく、必ず書類で確認しましょう。 |

「本当に強い家」とは?

アエラホームの

「耐震+制震」という答え

「耐震等級3なら、本当に安心?」

「大きな地震の後、

繰り返す余震が来たら家は大丈夫…?」

家づくりにおいて「耐震性」は最重要項目ですが、基準や数値だけでは見えない不安が残ります。

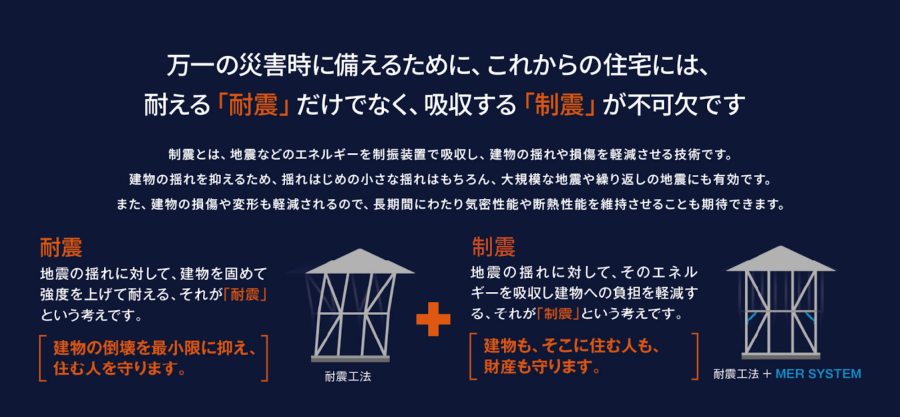

アエラホームは、「一度の揺れに耐える(耐震)」だけでは、ご家族の未来を守りきれないと考えました。だからこそ、私たちは「耐震」に「制震」を組み合わせる家づくりを標準としています。

アエラホームが標準仕様で「耐震等級3」に対応できる理由

ご家族の安全な暮らしを末永くお守りするため、アエラホームでは「クラージュ」をはじめ、標準仕様で耐震等級3の取得が可能な家づくりを進めています。

目に見えない構造部分の強さを重視し、一棟ごとに構造計算を実施。施工段階でも厳格な品質管理を行い、客観的な安全性を追求しています。

※お客様が希望されるプラン(間取り)により、取得できない場合もございます。

また、弊社独自の外張W断熱工法は、家の外側から建物全体を包み込み気密性・断熱性を高めると同時に、湿気や結露から建物を守ります。柱や梁といった構造躯体の劣化を防ぎ、長期間にわたって高い耐震性能の維持が可能になるのです。

「繰り返す揺れ」から家を守る「制震システム」を標準搭載

しかし、どれほど頑丈な「耐震」住宅でも、本震や繰り返す余震のエネルギーを受け止め続けると、構造体にダメージが蓄積する可能性があります。アエラホームは、揺れのエネルギーを吸収・軽減する「制震システム」を標準搭載。「耐震」で家を守り、「制震」でダメージを受け流す。この連携こそが、大地震の後も安心して住み続けられる秘訣です。

「見えない強さ」と「土地の安全性」を一緒に確認しませんか

家の本当の強さは、完成してしまってからでは確認できません。

構造見学会で「本物の強さ」を体感

ぜひ一度、アエラホームの構造見学会へお気軽にお越しください。太い柱に触れ、梁や耐力壁の力強さを確認すれば、ご家族の暮らしを支える本物の価値をきっとご体感いただけます。図面では伝わらない、安心の「手触り」を確かめに来てください。

あなたの土地に合わせた最適な耐震プランをご提案

建物の耐震性は、土地の地盤強度とも密接に関係しています。

どんなに頑丈な家を建てても、支える地盤が弱ければ、性能を十分に発揮できません。 無料相談では、建設予定地の情報をもとに、あなたの土地に最適な耐震・省エネプランづくりをサポートいたします。

ご家族が安心して暮らせる、ただ一つの家づくりを、アエラホームとはじめませんか?