夏も冬も快適な家の決め手は「断熱」と「気密」

夏は涼しく、冬は暖かい。そんな理想の住まいを実現する最大のポイントは「高断熱」と「高気密」です。

猛暑や酷寒の時期に室温が外気の影響を受けるのは、屋根・外壁・窓・床などから熱や冷気が出入りするため。また、建物の隙間からも、せっかく冷暖房で快適にした室内の空気が逃げてしまいます。しかし高断熱・高気密の住宅は、魔法瓶のように建物全体を包み込み、熱や冷気の侵入・流出を最小限に抑えてくれるのです。

快適な家づくりに欠かせない、断熱と気密の仕組みを解説しましょう。

「高断熱」の仕組みと性能の指標

快適な住まいを実現する2つの重要な性能のうち、まずは「高断熱」から解説します。家の暖かさや涼しさを保つ仕組みと、その性能を客観的に測るための指標について見ていきましょう。

熱の出入りを抑える断熱構造

高断熱住宅とは、壁や屋根、床などに断熱材を効果的に配置し、熱の出入りを抑えた家の設計です。夏は外の暑い空気を、冬は冷たい空気をシャットアウトし、同時に室内の快適な温度を外へ逃がさない役割を担います。

断熱の主な工法には、柱の間に断熱材を充填する「内断熱(充填断熱)」と、家全体を外側から断熱材で覆う「外断熱(外張断熱)」があります。それぞれの特徴を理解し、予算や地域の気候に合わせて選ぶとよいでしょう。

さらに、両者を組み合わせた「W断熱」を採用し、より高い断熱性能を追求するハウスメーカーもあります。断熱に詳しいハウスメーカーへ相談し、ご自身の希望に合った工法を検討してください。

<断熱の主な工法・メリット/デメリット>

| 工法 |

メリット |

デメリット |

内断熱

(充填断熱) |

・比較的コストが安い

・対応できる施工会社が多い |

・壁内で結露が発生するリスクがある

・施工品質に性能が左右されやすい |

外断熱

(外張断熱) |

・気密性を確保しやすい

・壁内結露のリスクが低い |

・コストが高くなる傾向

・外壁が厚くなるため、デザインに制約が出る場合がある |

断熱性能を示すUA値

住宅の断熱性能は、UA値(外皮平均熱貫流率)という指標で評価されます。この数値は小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能が高い状態を示します。

2025年4月から、原則すべての新築住宅に断熱等性能等級4以上が義務付けられています。求められるUA値は地域によって異なり、例えば東京などが含まれる「6地域」では0.87以下が基準です。

「高気密」の仕組みと性能の指標

高断熱の性能を最大限に活かすには、もう一つの重要な要素「高気密」が欠かせません。家の隙間をなくす重要性と、その性能を測る指標について見ていきましょう。

隙間をなくして快適性を保つ

高気密住宅とは、建材の接合部などに隙間ができないよう、気密テープなどで丁寧に施工された空気の出入りが少ない家です。

気密性能が低いと、冬場にどこからか冷たい空気が入り込む「すきま風」の原因となります。すきま風は不快なだけでなく、熱損失を招き、ホコリや花粉、虫などが侵入する経路にもなり得ます。

高気密住宅に必須の「24時間換気システム」

「気密性が高すぎると息苦しくならないか?」と心配になるかもしれませんが、現在の住宅には「24時間換気システム」の設置が法律で義務付けられており、常に新鮮な空気が循環する仕組みです。

しかし、単純な給排気では、外の暑さや寒さが直接室内へ影響を与えてしまいます。換気に伴う熱のロスを防ぐには「熱交換型」の換気システム導入が効果的でしょう。

熱交換型換気扇は、排出する室内の空気から熱を回収して、取り込む外気に移す役割を担います。これにより、冷暖房の効率を落とさずに換気が可能となるのです。

気密性能を示すC値

気密性能は、C値(隙間相当面積)という指標で表され、数値が低いほど隙間が少なく高気密な家と評価されます。

現在の省エネ基準にC値の規定はありませんが、快適な住まいの目安として1.0㎠/㎡以下が一つの目標になるでしょう。

ハウスメーカーによっては、施工中や竣工後に気密測定を行い、性能を数値で確認できます。測定の回数やタイミングは様々なので、契約前に確認しておくと安心です。

高断熱・高気密の家は快適さ以外にもメリットがいっぱい

高断熱・高気密の家は、夏涼しく冬暖かい快適な室内環境が魅力です。実は、日々の暮らしや環境にも多くのメリットがあります。

【メリット1】光熱費を抑え経済的な暮らしを実現

外気の影響を受けにくいため、冷暖房の効率が格段に向上します。特に冬の暖房では、少ないエネルギーで部屋が暖まるのを実感できるでしょう。

結果として、冷暖房の設定温度を夏は高めに、冬は低めにしても快適に過ごせるようになり、月々の冷暖房費の削減につながります。室内の温度ムラも少なくなるため、補助的に使っていた扇風機やサーキュレーターが不要になるご家庭も少なくありません。

ただし、夏場に強い日差しが室内に入ると、断熱性の高さから室温が下がりにくくなる「熱ごもり」が起こる場合があります。窓からの日射を遮る工夫をすれば、熱ごもりは防げます。

【メリット2】ヒートショックのリスクを低減し健康的な毎日を

冬場の入浴時などに起こりやすいヒートショックは、急激な温度変化で血圧が大きく変動し、心臓や血管に負担がかかる現象です。暖かいリビングから寒い脱衣所や浴室へ移動する際の温度差が、主な原因とされています。

東京都健康長寿医療センターの調べでは、2011年に約17000人もの人がヒートショックを含む入浴中急死を起こしたとされています。

高断熱・高気密の住宅は、部屋ごとの温度差が少ないため、家全体が均一な室温に保たれます。これにより、ヒートショックのリスクを大幅に低減し、家族の健康を守る住環境が実現可能なのです。

【メリット3】CO2排出量を削減し地球環境に貢献

これまで日本の家は欧米や韓国などに比べ、断熱性、気密性が劣っていました。しかし、2050年のカーボンニュートラル実現という国の目標達成に向け、住宅の省エネ化が重要な取り組みとなっています 。

家庭からの温室効果ガス排出量は分野別で約15%です。高断熱・高気密の家でエネルギー消費量とCO2排出量を減らせば、地球温暖化防止への貢献にもつながるのです。

2025年から新築住宅の省エネ基準が変わります

大きな転換点として、2025年4月から新築住宅に対する省エネ基準の適合が義務化されます。

断熱性能については、これまで最高等級だった断熱等級4が最低基準となり、今後の住宅は快適度、省エネ度ともに水準が一層高まるでしょう。具体的には、関東圏など地域区分6の温暖な地域において、断熱等級4の基準であるUA値0.87が最低ラインになります。

しかし、この基準はあくまで最低限のスタートラインです。政府は2030年にZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準である断熱等級5を標準にする目標を掲げています。

<断熱等性能等級 4~7 の基準例>

| 断熱等性能等級 |

基準の通称 |

6地域(東京など)の

UA値の例 |

| 等級4 |

平成28年省エネ基準 |

0.87 |

| 等級5 |

ZEH基準 |

0.6 |

| 等級6 |

ZEH+ハイグレード仕様 |

0.46 |

| 等級7 |

(上位等級) |

0.26 |

2025年基準の先を見据える重要性

さらに、脱炭素社会の実現に向けた「GX政策」により、2027年4月にはZEH基準が見直され、より高性能な断熱等級6を基準とする「GX-ZEH」が導入される動きがあります。

つまり、2025年の基準で家を建てても、わずか数年で「基準を満たさない家」と見なされる可能性があるのです。

これから家を建てるなら、2025年の基準をクリアするのは当然として、少なくともZEH水準(等級5)、できれば2027年以降を見据えた断熱等級6を目指すのが、資産価値を維持し、長く快適に暮らすための賢明な選択と言えるでしょう。

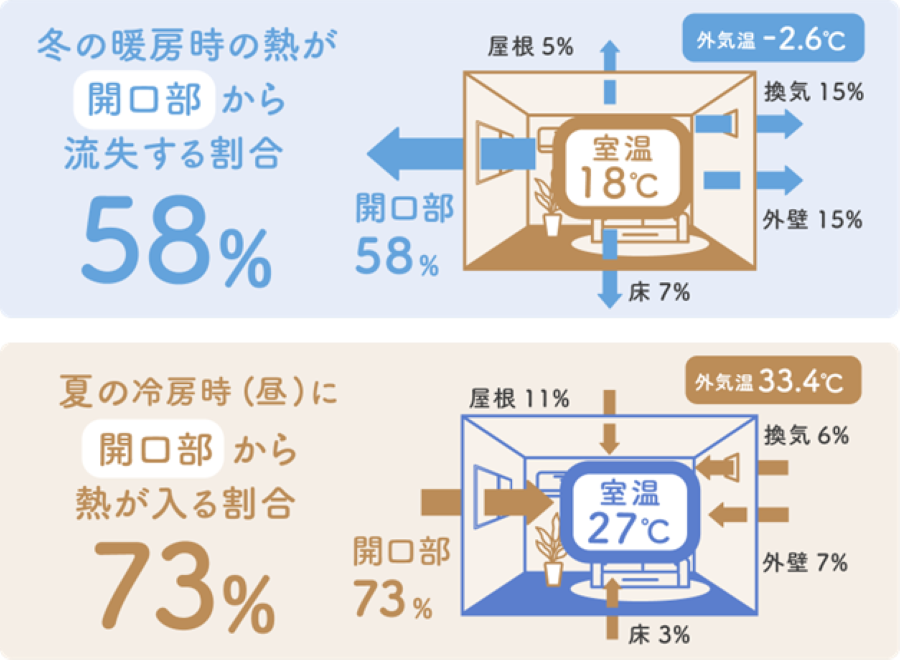

高断熱のもう一つのポイントは「窓断熱の重要性」

家の断熱性能を考える上で、壁や屋根以上に重要な箇所が「窓」です。

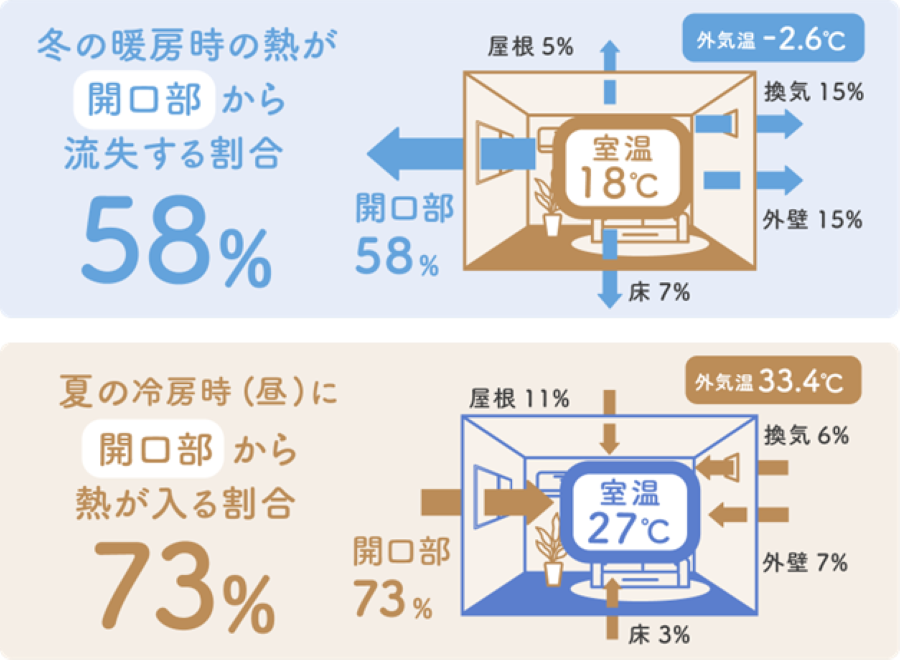

窓は熱の出入りが最も大きい場所で、夏は室内に侵入する日射の約7割、冬は外へ逃げる暖房熱の約6割が窓を通過します。

窓の性能を高める基本

では、窓からの熱の出入りを抑えるには、どのような対策が有効なのでしょうか。現在の家づくりで基本となるポイントを解説しましょう。

Low-Eペアガラスとアルミ樹脂複合サッシ

窓の断熱性能を高めるには、「Low-Eペアガラス」と「アルミ樹脂複合サッシ」の組み合わせが有効です。

Low-Eペアガラスは、2枚のガラスの間に空気やアルゴンガスを封入したもので、表面に特殊な金属膜が施されています。

サッシも、かつて主流だったアルミ製に比べ、現在は室外側に耐久性の高いアルミ、室内側に熱を伝えにくい樹脂を組み合わせた「アルミ樹脂複合サッシ」が広く普及しています。アルミの長所と樹脂の長所を両立させた、バランスの良い選択肢と言えるでしょう。

窓の方角でガラスの種類を使い分ける

Low-Eガラスには「日射取得型」と「日射遮蔽型」の2種類があり、窓の方角によって使い分けるのが基本です。

冬の日差しを積極的に取り込み暖房負荷を減らすため、南面の窓には「日射取得型」を。

一方で、日差しが強すぎると冷房負荷の原因になる東西の窓や、直射日光が不要な北面の窓には「日射遮蔽型」を選ぶと効果的でしょう。

夏の対策には「窓の外側」が鍵

「南に日射取得型の窓を付けたら、夏は暑くなるのでは?」と心配になるかもしれません。しかし、夏の強い日差しは、窓の外側で遮る工夫をすれば効果的に防げます。

<夏の強い日差しを効果的に遮る工夫例>

・窓の外側にすだれを設置する

・窓の外側にオーニングやシェードを取り付ける

・ゴーヤなどでグリーンカーテンを作る

・リフォームできるなら、窓の上に庇(ひさし)を設置する

|

パッシブデザインの考え方を取り入れる

さらに、家の設計時に自然の力を活かす工夫を加えれば、いっそう夏涼しく冬暖かい家が実現します。

高断熱・高気密の家では窓を閉めたままでも快適ですが、時には室内に風を通したくなる日もあるでしょう。例えば夏でも、夜に外気温が室温より下がったとき、窓を開けて風を通せば室内の熱が逃げ、涼しい空気が入ってきます。あらかじめ風の通り道を確保しておくのは、涼しさを感じるための有効な手段です。

家を建てる際には、土地ごとの年間の風向きを考慮し、窓の位置を設計士に相談してみましょう。南の窓前にスペースがあれば、広葉樹を植えるのもおすすめです。夏は葉が日射を防ぐ影となり、冬は落葉して暖かい日差しを室内に届ける、自然のカーテンなのです。

こうした土地の条件や自然の力を活かす設計が「パッシブデザイン」です。「パッシブハウス」と名乗るには厳格な基準がありますが、「パッシブデザイン」の考え方は、どんな家の設計にも取り入れられます。

「断熱」「日射遮蔽」「自然風利用」「昼光利用」「日射熱利用暖房」といったパッシブデザインの基本は、高断熱・高気密の家をさらに心地よい住まいに変えてくれるでしょう。

快適な省エネ住宅の先にあるZEHという選択肢

夏涼しく冬暖かい「高断熱・高気密住宅」には、快適なだけでなく光熱費が安くなったり、ヒートショックを防いで家族が健康に暮らせたりと、多くのメリットがあります。

さらに、太陽光発電と蓄電池をプラスすれば、電気をなるべく買わない暮らしも可能です。家庭で使うエネルギーを、自宅で創るエネルギーでまかなう。これが「ZEH(ゼッチ)」と呼ばれる、これからの住まいです。

ただし太陽光パネルはとても重く、屋根の向きによって発電量が変わるため、家を建てるには専門知識が欠かせません。 理想の住まいを実現するためには、経験豊かなハウスメーカーをパートナーに選ぶのが何より大切なのです。

「夏涼しく、冬暖かい家」

の答えアエラホームで

見つけませんか

エアコンに頼り切りの夏、

足元が冷える冬。

「光熱費は上がり続け、

結露やカビも心配…」

そんな暮らしの悩みを、

住まいの性能から解決しませんか。

コラムで解説した

「高断熱」「高気密」な家は、

ご家族の健康と家計、

そして地球環境にも優しい、

これからの住まいのスタンダードです。

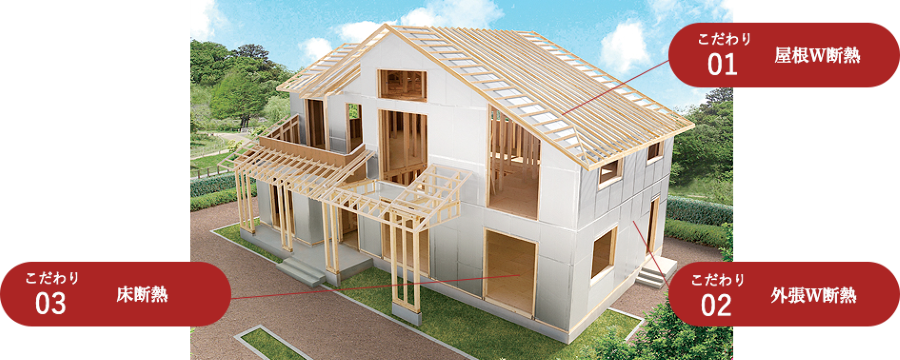

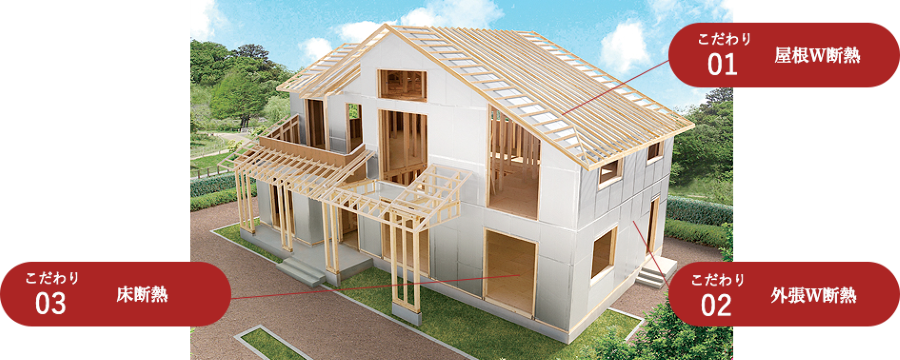

アエラホームの「外張断熱」が叶える、ワンランク上の快適性能

「高断熱・高気密」と一口に言っても、その工法は様々。

アエラホームがこだわり続ける「外張断熱」が、なぜ快適な暮らしに繋がるのか。その魅力をご紹介します。

1. 魔法瓶のような家で、一年中春のような室温を

家全体を断熱材ですっぽり包む「外張断熱」は、気密性を高めやすく(高いC値)、壁内結露のリスクも低い工法です。 部屋ごとの温度差が少なくなるため、ヒートショックの心配も軽減。小さなお子様からご年配の方まで、誰もが安心して暮らせる健康的な住環境が実現できるのです。

2. 窓とパッシブデザインで、自然の力を最大限に活かす

断熱性能の鍵を握る「窓」にもこだわり、熱を通しにくいアルミ樹脂複合サッシとLow-Eガラスを標準採用。 さらに、土地ごとの日当たりや風の通り道を計算する「パッシブデザイン」の考え方を取り入れ、自然の力を最大限に活用。無理なく無駄なく、快適な暮らしを設計します。

3. ZEH基準の高性能住宅を、補助金活用で賢く建てる

アエラホームの住まいは、2030年の基準となるZEH(ゼッチ)水準が標準仕様。

高い省エネ性能は、「子育てグリーン住宅支援事業」など国の補助金も最大限に活用できます。

「性能も欲しい、でも予算も大切」というご家族に、賢い資金計画で応えます!

言葉や数値だけでは伝わらない本物の快適さ

ぜひ展示場でご体感ください

専門スタッフが、あなたの予算や土地の悩みに寄り添い、後悔しない家づくりをご提案します。