断熱等級とは? なぜ重要?

断熱等級とは、住宅の断熱性能を示す基準で、等級1〜7までの7段階に分けられており、数値が大きいほど「断熱性能が高い」ことを意味します。

断熱等級は地域区分ごとのUA値(外皮平均熱貫流率)やηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)をもとに評価され、ふたつの数値が小さいほど断熱性能が高く、省エネ性にも優れた住まいとなるのです。

断熱等級は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、国土交通省によって定められています。2025年4月以降に新築されるすべての住宅において、断熱等級4以上が義務化に。地球温暖化対策やエネルギー消費量の削減といった社会的な課題に対応するため、住宅の省エネ性能の向上がいっそう求められているのです。

断熱等級1~7の基準・違い

断熱等級は、UA値(外皮平均熱貫流率)を基準に定められています。UA値は、住宅の外皮部分(壁・窓・屋根など)からどれだけ熱が逃げるかを表す指標です。数値が小さいほど断熱性能が高くなります。

また、国の基準とは別に、「一般社団法人20年を見据えた日本の高断熱住宅研究会(HEAT20)」では、断熱性能に基づいてG1〜G3に分けたランクで住宅を評価。国の基準よりも高い断熱性能を目指す指標として注目されています。

<断熱等級の基準による違い>

| 断熱性能等級 |

制定年 |

概要 |

| 等級7 |

2022年10月 |

一次エネルギー消費量を約40%削減可能。HEAT20のG3と同等レベル。 |

| 等級6 |

一次エネルギー消費量を約30%削減可能。HEAT20のG2と同等レベル。 |

| 等級5 |

2022年4月 |

ZEH基準相当。2030年以降の最低基準として位置付けられる。 |

| 等級4 |

1999年 |

次世代省エネ基準。2025年以降は最低基準に。壁や天井だけでなく、開口部にも断熱が必要。 |

| 等級3 |

1992年 |

新省エネルギー基準。一定レベルの省エネ性能を確保するものの、現在の基準には満たない。 |

| 等級2 |

1980年 |

旧エネルギー基準。断熱性が低く、省エネ効果も低い。 |

| 等級1 |

– |

無断熱。省エネへの対応なし。 |

地域区分による基準の違い

気候条件に応じて日本を8つの地域区分に分け、それぞれでUA値の基準が定められています。たとえば寒冷地(1〜3地域)では、同じ断熱等級でもより厳しい数値に。以下は、各地域ごとの断熱等級に対応するUA値の基準です。

<断熱等級に対応する、地域区分ごとのUA値>

等級/

地域区分 |

1

(夕張等) |

2

(札幌等) |

3

(盛岡等) |

4

(会津若松等) |

5

(水戸等) |

6

(東京等) |

7

(熊本等) |

8

(沖縄等) |

| 等級7 |

0.20 |

0.20 |

0.20 |

0.23 |

0.26 |

0.26 |

0.26 |

– |

| 等級6 |

0.28 |

0.28 |

0.28 |

0.34 |

0.46 |

0.46 |

0.46 |

– |

| 等級5 |

0.40 |

0.40 |

0.50 |

0.60 |

0.60 |

0.60 |

0.60 |

– |

| 等級4 |

0.46 |

0.46 |

0.56 |

0.75 |

0.87 |

0.87 |

0.87 |

– |

| 等級3 |

0.54 |

0.54 |

1.04 |

1.25 |

1.54 |

1.54 |

1.81 |

– |

| 等級2 |

0.72 |

0.72 |

1.21 |

1.47 |

1.67 |

1.67 |

2.35 |

– |

| 等級1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

断熱等級を調べる方法

断熱等級の調べ方は、新築か既存かで異なります。また、築年数からの推測や、専門業者による診断で断熱性能の確認が可能です。

新築注文住宅の場合

新築注文住宅では、住宅性能表示制度の活用について住宅会社や建築士に相談するのが一般的です。300㎡未満の住宅では、省エネ基準(断熱等級4)への基準の適合について施主への説明が義務化されています。また、断熱等級5以上の断熱性能についても、住宅性能表示制度を通じて確認が可能です。

中古住宅や分譲住宅の場合

中古住宅や分譲住宅の場合は、不動産会社などに「設計住宅性能評価書」を取得している物件かどうかを確認しましょう。

築年数から推測

築年数に基づいて、断熱等級の推測も可能です。たとえば、2000年以降に建てられていれば、断熱等級4相当の性能を有している可能性が高くなります。

断熱性能を測る

断熱性能を正確に評価するには、専門業者による診断が必要です。気密測定器を使えば、住宅のすき間の量(C値)を数値で把握でき、断熱材の効果が適切に発揮されているかを確認できます。気密性が高いほど、断熱性能も安定します。室内外の温度差や冷暖房の効き具合から体感的な判断も可能ですが、正確に評価するのは難しいため、プロに診断を依頼しましょう。

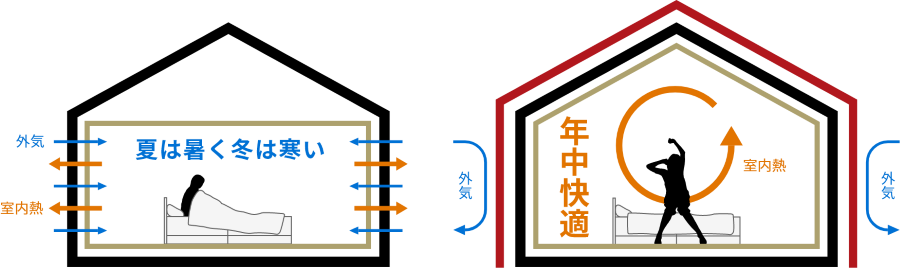

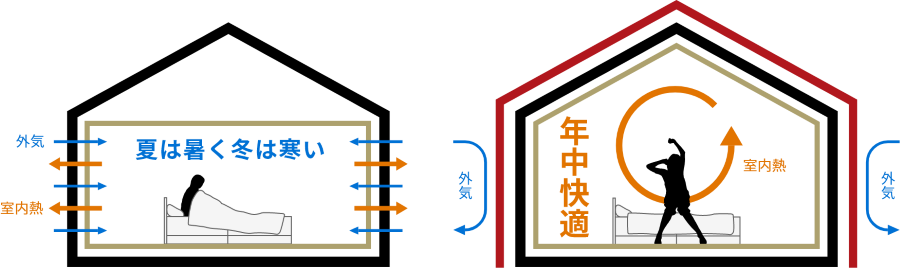

断熱等級と快適性の関係

断熱等級が高い住宅は、外気の影響を受けにくいため、夏涼しく冬暖かい、一年を通して快適な室内環境を保ちやすくなります。ただし、気密性が低かったり、ドアや窓の性能が不十分だったりすると、冬に寒さを感じるケースも。とくに、北海道・東北のような寒冷地では注意が必要です。

また、部屋間の温度差が少なくなるため、ヒートショックのリスクも軽減されます。脱衣場や浴室・トイレなどでの急激な温度変化を防げるのは、大きな安心につながるでしょう。

さらに、室内の温度と湿度が安定するため、壁や窓の結露を抑制し、カビの発生リスクも低減できます。断熱等級の高い住宅は、寒さ対策にとどまらず、住む人の健康を守る性能を備えているのです。

断熱等級と省エネ・光熱費の関係

断熱等級が高くなるほどUA値は小さくなり、室内の熱が外へ逃げにくくなります。冷暖房効率が上がり、一次エネルギー消費量が減少。年間の光熱費の大幅な削減が可能です。

たとえば、地域区分6(東京)で比較すると、断熱等級6(UA値0.46以下)の住宅は、断熱等級5(UA値0.6以下)や、2025年以降の最低基準となる断熱等級4(UA値0.87以下)と比べて、さらに優れた省エネ性能を発揮します。

さらに、断熱性能の向上は、年間の一次エネルギー消費量を正味ゼロ以下にするZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)を実現するうえでも不可欠です。ZEHに求められる断熱性能は断熱等級5に相当し、基準に満たない性能の住宅では、エネルギー収支をゼロに近づけるのが難しくなるだけでなく、光熱費の削減効果も十分に得られません。

断熱等級のメリット・デメリット

断熱等級を高めると、「快適性の向上」「健康リスクの低減」「光熱費の削減」「資産価値の向上」といった多くのメリットを得られます。室温が安定し、一年を通じて過ごしやすい室内環境を維持できるうえに、ヒートショックやカビの発生といった健康リスクも軽減。

さらに、省エネ性能の高い住宅は中古市場でも評価されやすく、資産価値の維持にもつながります。将来的な省エネ基準の引き上げにも対応できれば、長期的に安心して暮らせるでしょう。

一方、高断熱仕様により、断熱材や窓のグレードが上がり、初期費用が増加する点には注意が必要です。ただし、光熱費の削減効果によって、ライフサイクルコスト全体でみればコストを抑えられ、結果的に経済的なメリットが上回る可能性が高いでしょう。

断熱等級を高める方法

断熱等級を高めるには、断熱性を向上させる必要があります。高性能な断熱材や窓の選定に加え、最新の断熱技術や工法の採用により、住宅全体の断熱性能の向上が可能です。

高性能な断熱材の選定

断熱材には多くの種類があります。性能・耐久性・コストなどを総合的に考慮し、最適な断熱材を選びましょう。

<高性能な断熱材の一例>

| 断熱材 |

特徴 |

| 高性能グラスウール |

細繊維化により熱伝導率が低く、耐久性にも優れる。 |

| ロックウール |

耐火性・遮音性に優れる。 |

| セルロースファイバー |

自然素材で調湿性に優れ、環境にもやさしい。 |

アルミ箔面材付き高性能硬質

ウレタンフォーム |

一般的な断熱材では得られない輻射熱にも高い断熱効果を発揮。 |

| フェノールフォーム |

熱伝導率が極めて低く、燃焼時に有害ガスが発生しない。 |

高性能な窓の選定

住宅の中で熱の出入りが最も大きいのが、窓などの開口部です。とくに冬場は、約58%もの熱が逃げるとされており、熱損失を抑えるためには高性能な窓ガラスやサッシの選定が重要です。

<高性能な窓の一例>

| 窓ガラス |

特徴 |

複層ガラス

(ペアガラス) |

2枚のガラスの間に空気層を設け、断熱性を高める。アルゴンガスの封入により、さらに性能が向上。 |

| Low-Eガラス |

ガラスの表面に特殊金属膜をコーティングし、熱の放射を抑制。冷暖房効率が高まり、省エネ効果もアップ。 |

| 真空ガラス |

ガラス間を真空状態にし、一般的な複層ガラスの約2倍の断熱性能を実現。 |

<高性能なサッシの一例>

| サッシ |

特徴 |

| アルミ樹脂複合サッシ |

室外側に耐久性に優れたアルミ、室内側に熱を伝えにくい樹脂を採用 |

| 樹脂サッシ |

熱伝導率がアルミの1/1000程度と極めて低い |

| 木製サッシ |

断熱性が高く、結露が発生しにくい |

気密性の確保

住宅の断熱性能(快適性能)を高めるうえで、気密性の確保は欠かせません。どれだけ高性能な断熱材を使用しても、住宅のすき間があれば空気の出入りが発生し、断熱効果が十分に発揮されません。気密性を高めるには、気密テープや発泡ウレタンなどを使い、すき間を丁寧に塞ぐ施工が重要です。断熱と気密はセットで考えてこそ、高い断熱性能を維持できるのです。

最新の断熱技術・工法

最高レベルの断熱等級7に対応するハウスメーカーでは、さまざまな先進的な工法が採用されています。代表的な例は、家の骨組みの外側に断熱材を施工する「外張断熱工法」、建物の基礎部分を断熱する「基礎断熱」、建物の内側と外側の両方に断熱材を入れる「ダブル断熱」などです。いずれも高い断熱効果が期待できますが、施工には高い技術が必要なため、対応できる住宅会社は限られます。

断熱等級と補助金制度

断熱等級の高い住宅を建てる際は、「子育てグリーン住宅支援事業」や「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」による補助金制度を活用できます。補助金を受けるためには、一定の基準を満たし、申請期間内の手続きが必要です。また、定員の上限に達すると早期終了となるため、早めに申請しましょう。

<2025年補助金制度>

| 制度 |

対象住宅 |

補助金額 |

その他条件 |

子育てグリーン

住宅支援事業 |

GX志向型住宅 |

160万円/戸 |

・床面積が50㎡以上240㎡以下など |

| 長期優良住宅 |

80万円/戸 |

| ZEH水準住宅 |

40万円/戸 |

戸建住宅ZEH化

等支援事業 |

ZEH |

55万円/戸 |

・ZEH以上の省エネ性能

・断熱等級6以上の外皮性能

・蓄電システムの導入など |

ZEH+ |

90万円/戸 |

一年中快適な住まいを実現!アエラホームの先進的な断熱技術

アエラホームは、住まいの断熱性能を極限まで高め、一年を通して快適な室内環境を実現するため、革新的な技術を積極的に採用しています。外張断熱に加え、W(ダブル)断熱という先進的な工法を駆使し、断熱性能の最高等級である断熱等級7に対応した高性能住宅を提供できる点が強みです。

アエラホームの断熱技術の特筆すべき点は、外張断熱は、建物全体を断熱材ですっぽりと覆って魔法瓶のような状態を作り出し、高い断熱効果を発揮します。

また、W断熱は、外張断熱と内断熱を組み合わせて、さらに断熱性能を高める工法です。これらの工法を適切に組み合わせ、外気温の影響を受けにくく、室内の温度を一定に保てるよう可能にしたのです。

住まいの断熱性能は、快適な住環境を実現するだけでなく、光熱費の削減にも大きく貢献します。「夏は涼しく、冬は暖かい家で快適に過ごしたい」「光熱費を抑えて家計の負担を減らしたい」というお客様のニーズに、アエラホームの高性能住宅は確実に応えます。

断熱性、省エネ性能、そして快適な住環境を追求した住まいづくりをご検討中の方は、ぜひアエラホームにご相談ください。お客様の様々なご要望やご予算を丁寧に伺い、最適なプランをご提案させていただきます。

【注目】

寒がりさんも暑がりさんも一年中快適に

過ごせる家って?

そんな夢を叶えるのが、

アエラホームこだわりの

『外張W断熱(ダブル断熱)』です。

外張W断熱とは、外張り断熱と充填断熱を組み合わせた、アエラホーム独自の断熱工法。

外張W断熱のここがすごい!

魔法瓶のように家を丸ごと包み込み、外気温の影響を最小限に抑え、一年中快適な室内環境を実現します。

-

驚きの断熱性

高性能な断熱材を二重に使うことで、熱の出入りを徹底的にブロック。冬は暖房の熱を逃さず、夏は涼しさをキープ!

-

結露知らず

壁の中の温度差を少なくすることで、結露の発生を抑制。カビやダニの繁殖を防ぎ、健康的な住まいを実現します。

-

省エネ効果

高い断熱性により、冷暖房効率がアップ!光熱費を抑えられて、家計にも環境にも優しいエコな暮らしを実現できます。

「外張W断熱」で、快適で省エネな暮らしを手に入れませんか?

アエラホームのオンライン相談会で、「高気密・高断熱」の秘密を解き明かそう!

光熱費節約&快適な暮らしを実現する、アエラホームこだわりの技術を徹底解説。

- ☑ ダブル断熱の仕組み

- ☑ 全棟気密検査の重要性

- ☑ 暑さ寒さ対策

…など、疑問を解消して理想の住まいへ。今すぐ無料オンライン相談会を予約!